|

Kia Ora! 好久不在论坛发帖了, 因为懒... 在公众号上更新完就不爱再贴一遍...

好啦,步入主题, 今天来说说“熊孩子”。

我在的幼儿园注册学生人数是70人,这段时间在0~2,2~3,3~5岁三个班级游走,几乎是认识了所有的小朋友。在和他们的互动中,直接感受到了小朋友在早期各阶段的特点,常常有一种“啊,原来课本里讲的是这么一回事”的顿悟感。

今天就来讲幼儿园里发生的小故事, 然后聊一聊 如何与“熊孩子”过招

和小朋友们一起工作,其实也算是一个“高危工作”。前不久幼儿园的一个老师就被一个“真·不懂事”(需要特殊教育看护)的娃用玩具车狠狠地敲在了背上,于是提前下班去看医生...还有另外一个老师想坐在椅子上,结果在坐下去的时候,椅子被娃抽走了(小朋友其实只是想要椅子,并没有注意到老师)...自己在阻止小朋友胡闹时也曾被咬了一口造成了“工伤”,原来为小朋友准备的accident report我也有了一份...

无论国籍、文化,在教育小朋友时,老师家长都会面对相似的问题和情况,下面我们来简单唠唠。 熊孩子系列之一:咬人的小朋友

在早期,小朋友咬人是很常见的事情,背后的原因也多种多样。例如在婴儿时期,口腔是他们感知世界的主要通道。如果你在旁观察婴儿玩耍,会发现他们拿到一件东西后,接下来的动作就是塞进嘴里咬一通...

如果没有长牙的小宝宝试图咬你,非常有可能他是在通过这种方式“认识你”。如果在长牙阶段(Teething)的小宝宝,还会有一种可能性就是在缓解长牙时期的不适感,这也是为什么会有专门的玩具供他们磨牙床。当小宝宝们长出来牙齿(通常1~3岁)后,这时候的咬人,就需要老师和家长们仔细观察他们的行为以及思考背后的原因了。

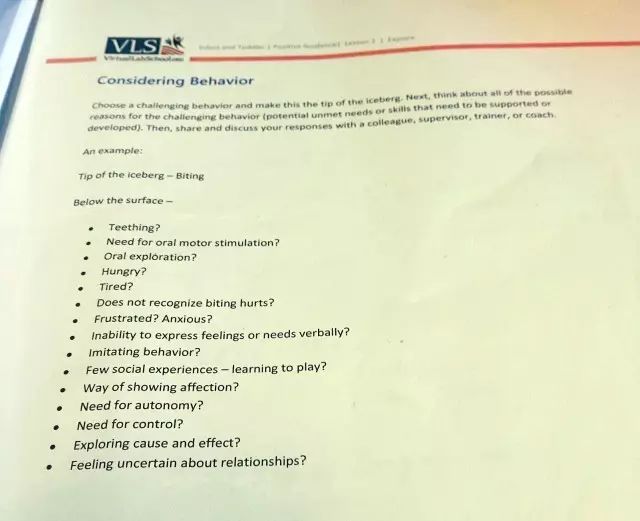

下面的图片列出了一些原因,大家可以参考:

1)长牙? 2)需要口腔刺激? 3)探索? 4)饿了? 5)困了? 6)不知道咬人可以伤人? 7)沮丧,焦虑? 8)无法用语言表达情感或需求? 9)模仿? 10)社会性表达——学习玩耍? 11)表达喜爱的方式? 12)自主需求? 13)控制需求? 14)探索因果关系? 15)对关系感到不确定?

下面举个幼儿园的事例说明:

小R和小B是双胞胎兄弟,小E是他们俩的哥哥,与他们相差一岁多。这三个娃本身自带厚脸皮淘气属性。前一阵子,小E开始有咬其他人的倾向。最开始是咬一个小朋友的手腕,后来严重的一次咬在了一个小朋友的脸颊上。老师和家长沟通,发现双胞胎占据了爸爸妈妈大部分的时间,小E在家中受到的关注与之前相比变少了。

当小孩子感到自己被忽视,很容易感到沮丧焦虑。他们急于得到关注,常用的方法就是“闯祸”。像小E这种情况,受到忽视的他在正常情况下,焦虑感就要稍高一些。当和其他小朋友发生冲突(通常是抢玩具)时,会更容易造成情绪太强烈而无法承受,于是咬人就成为了他们解决问题、宣泄情绪的方式。

老师和家长沟通了这个情况之后,小朋友在家休息了几天,再来幼儿园后老师也着重关注了他,之后咬人的情况也就慢慢消失了。

熊孩子系列之二:打人的小朋友

三岁之前的小朋友不分轻重地打人也是十分常见的情况。小婴儿们有时想和其他小伙伴玩,就不知轻重地拍在了对方的脸上...一两岁的孩子通常可以理解力度轻重的概念,但有时抱着实验的心态,他们会有可能尝试用不同的力度去拍人。常常我们看到稍大的小朋友最开始在轻轻抚摸小宝宝,过不了多久就变成大力掌。

一两岁的小朋友还会用打人表示自己的不满。例如当老师要求他们做一些他们不爱做的事情,他们会挥起小手拍打你让你走开;同理,当小朋友和你没有建立起信任感、连接感时,打人也是他们表达态度的一种方式。我最初到婴儿班时,有一个小姑娘就会来拍打我...其他老师告诉我这个孩子见到新老师都是这样的反应,不是只针对个人。现在三周过去了,这个小姑娘已经是每天见到我就跑过来拥抱的状态,态度180度的大转弯~

在早期,小朋友打人大部分原因是因为大脑发育程度还不能够让他们很好地控制情绪以及适应环境。他们应对问题的模式还处于“逃跑或战斗”(Fight-or-flight)的阶段,所以当他们无法逃离问题时,就只剩下“战斗”了。

和咬人的情况很相似,当小朋友们感到情绪过于强烈超负荷、与人没有连接感,受到欺负时,都会用“打人”来迎战,保护自己。

除了以上因素,模仿也可能是导致孩子打人的一个原因。心理学家班杜拉(Bandura)曾做过“Bobo doll”的实验,展示了小朋友们如何通过观察很快习得暴力行为,并且能“青出于蓝而胜于蓝”——实验中观察到用暴力和bobo doll互动的小朋友会研究出更多新式的暴力玩法,并且对玩具枪支也更感兴趣。

实验视频(还是挺触目惊心的)

在幼儿园无论是出于什么原因,只要小朋友表现出打人的倾向,老师都会非常严肃地干预。对于太小的婴儿,因为无法理解语言,老师更多地会通过肢体制止来表达意义。例如,制止打人行为,示范如何轻柔地和他人互动;一岁半到三岁的孩子,除了通过肢体制止和示范外,同样用语言进行教育,告诉孩子们应该如何做。

老师们经常重复教小朋友的一句话是“Stop, I don't like it”。因为打人常常发生在小朋友们之间发生了不愉快的冲突时,例如抢玩具,经常抢着抢着两个人就打了起来。在解决这类问题时,老师通常会教被抢玩具的小朋友下次用语言来表达自己的意图,而不是用打人来解决。不要小看这句简单的话,在幼儿园的孩子都理解这句话所蕴含的意思,三岁以上的小朋友大部分都可以通过语言来表达自己的不满情绪,避免进一步地冲突。

当然不乏有熊孩子就是喜欢打人、摔玩具,这时候就是time-out的时间了。在国外非常喜欢用这种教育方式,就是把犯错误的小朋友放在角落里,让他们自己坐在那里反省,不能玩耍。这种教育方式的要点在于严格执行,很多情况下小朋友会不服从,想跑出来玩。家长和老师这时候一定要坚守原则,不能得过且过。

我在婴儿班的那个小姑娘经常用打人表示不满,并且有时不听老师的劝告也不道歉。这时候她就常被放在一边坐好。当然她会觉得很委屈,坐在那里哭。当她自己坐了一会或慢慢平静下来时,老师会再和她沟通,讲道理。通常是让小姑娘给老师一个拥抱来结束这次教育。

有原则的严肃教育+爱的表达,是在西方家庭和学校比较常见的教育方式。相比于一味地家长说的算,这样的教育方式花费的时间和精力相对要多,但对于小朋友们今后的健全的人格、积极的价值观发展都非常有帮助。教育小朋友是一件“先苦”才能“后甜”的事业,教育基础打好了,之后遇到问题也会更容易解决。

熊孩子系列之三:爱哭的小朋友

在婴儿班里,有一个九个月大的小男孩小V,非常喜欢吃,非常喜欢音乐,也非常喜欢哭。上周一位老师带着几个娃去参加图书馆活动。回来后我问起活动情况怎么样,老师说,小V在活动期间一直在做他最喜欢做的事情。我问是不是跟着音乐节奏摇摆?老师嘴角泛起迷之微笑,不,他是几乎从头哭到了结束...

原来小V在活动期间看到了不认识小朋友在吃东西,于是伸手去拿,被老师制止后就开始哭。小V的爱哭属性非常明显,在教室里也经常因为事情不合心意而哭:例如阻止他吃其他小朋友盘子里的东西,例如给他擦鼻子,例如不让他翻垃圾桶...

除了小V,另外两个班也有两个非常爱哭的男孩子——小P和小T兄弟。我刚来的园区的时候,老师们就着重介绍了他们。当不顺心意或遇到挫折时,他们持续高音调哇哇大哭十分钟绝对不是问题。哥哥小P马上要五岁上小学了,但还会因为拼好的乐高摔坏了而大哭不止。

老师们对小P的情绪控制都表示很担心,毕竟五岁的孩子还用哭来应对问题,适应小学可能会困难重重。

先天因素或后天影响都能有可能导致小朋友爱哭。一些小朋友天性要更敏感(sensitive),引起情感反应的阈值会低一些,可以理解为我们常说的“泪点低”。所以一件事可能在其他小朋友看起来是小事,但敏感的孩子的感受起来却有可能很强烈。

虽然这么讲起来好像让“敏感”听起来不是那么有优势的性情,但并不一定是这样。敏感性情的人能更好地察觉他人的感受并能够共情,所以在情感交流方面,他们要比不敏感的孩子更胜一筹。

后天原因主要是小朋友没有掌握更好地方法来应对问题和控制自己过于丰富的情绪。例如小P在快五岁时仍然用哭解决问题,非常有可能在之前的家庭教育中家长常常在孩子的哭声中败下阵来,让小P将“哭”和“解决问题”联系起来。

如果小朋友非常爱哭,作为老师和家长的我们面对这种情况首先需要保持冷静。通常直接命令他们不要哭并不会很有效,往往还会起反效果。

“先承认他们的情绪——教会他们平复情绪——讲道理”,反复强化这个流程,会让小朋友渐渐学会用更成熟有效的方式解决问题。

1)承认他们的情绪:无论年龄大小,让对方感到情绪被理解,都是解决问题最基础的一部分。当感到自己被理解被接受时,人才能够逐渐放松冷静下来,之后才有可能有效地倾听。与其对小朋友说“不能哭”,不如尝试说一些更具体地描述他们情绪的内容,表达自己能够感受到他们的情绪。例如小P因为摔坏拼好的乐高而哭时,老师会反复强调“我知道好不容易拼好的乐高摔坏了你很难过,不过没关系”;

2)平复情绪:当小朋友停止一味地大哭,开始看着你的时候,这时可以尝试着让他们进行深呼吸,数数字,或是抱着他们拍拍背,帮助他们冷静下来。

3)讲道理:没有被情绪淹没时讲道理才是最有效的,因此最后我们才进行教育。在小朋友情绪稳定后,我们需要让他们知道哭不是解决问题的方法,以及学会控制自己的情绪(例如告诉他们学会深呼吸来调节),找到更好地解决问题方法(例如用语言表达,学会求助)。

接触了这么多小朋友,我发现家庭成员间的关系、家庭教育理念、管教方式对塑造小朋友有着非常显著的影响。在一岁半到两岁左右,就可以看到孩子在行为上的差异。

所以说,家长可能是世界上最需要学习才能上岗的一个“工作”。你的一个不经意的动作,某个看似不重要的决定,都可能会对小朋友产生长久深远的影响。

最后推荐一本书关于gentle discipline的家教书籍,逻辑清晰,内容简洁易懂,是学习家庭教育一个不错的入门选择,可以帮助大家解决不少常见的困惑。

好啦,就聊到这~~

——请勿在帖子里留下联系方式或宣传内容,谢谢合作!—— by 天维网

|